Definition und Erläuterungen

Die Ökologische Infrastruktur ist ein landesweites1, kohärentes2 und wirksames3 Netzwerk2 von Flächen, welche für die Biodiversität wichtig3 sind. Das Netzwerk wird auf nationaler, kantonaler und lokaler Ebene geplant und umgesetzt4.

Die Ökologische Infrastruktur umfasst nach einheitlichen Kriterien ausgewiesene5, ökologisch und räumlich repräsentative6 Kern-7 und Vernetzungsgebiete8. Diese sind geeignet im Raum verteilt9 und von ausreichender Quantität10 und Qualität11. Die Ökologische Infrastruktur sorgt zusammen mit einer biodiversitätsverträglichen Nutzung12 der ganzen Landesfläche und der Artenförderung13 für die langfristige Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt. Insbesondere gewährleistet sie in allen biogeographischen Regionen14 die Sicherung der prioritären und gefährdeten Lebensräume15 und Arten16 in überlebensfähigen Beständen17.

Die Ökologische Infrastruktur trägt den Entwicklungs-18 und Mobilitätsansprüchen19 der einheimischen Arten20 Rechnung und sichert langfristig die Funktions- 21 und Regenerationsfähigkeit22 der Lebensräume, auch unter sich verändernden Rahmenbedingungen23 wie beispielsweise dem Klimawandel24.

Die Kerngebiete umfassen mindestens 17 %25, die Kerngebiete und Vernetzungsgebiete zusammen rund einen Drittel26 der Landesfläche. Die Ökologische Infrastruktur der Schweiz ist mit den grenznahen Schutzgebieten und ökologischen Korridoren im benachbarten Ausland27 funktional verbunden28.

Die Ökologische Infrastruktur ist ein zentrales Element der Umweltpolitik. Sie ist vollumfänglich und verbindlich in die raumplanerischen Instrumente29 integriert und wird umgehend30 und sektorübergreifend31 umgesetzt. Die Ökologische Infrastruktur trägt massgeblich zur Sicherung wichtiger Leistungen der Ökosysteme für Gesellschaft und Wirtschaft32 und zur Förderung der Landschaftsqualität33 bei.

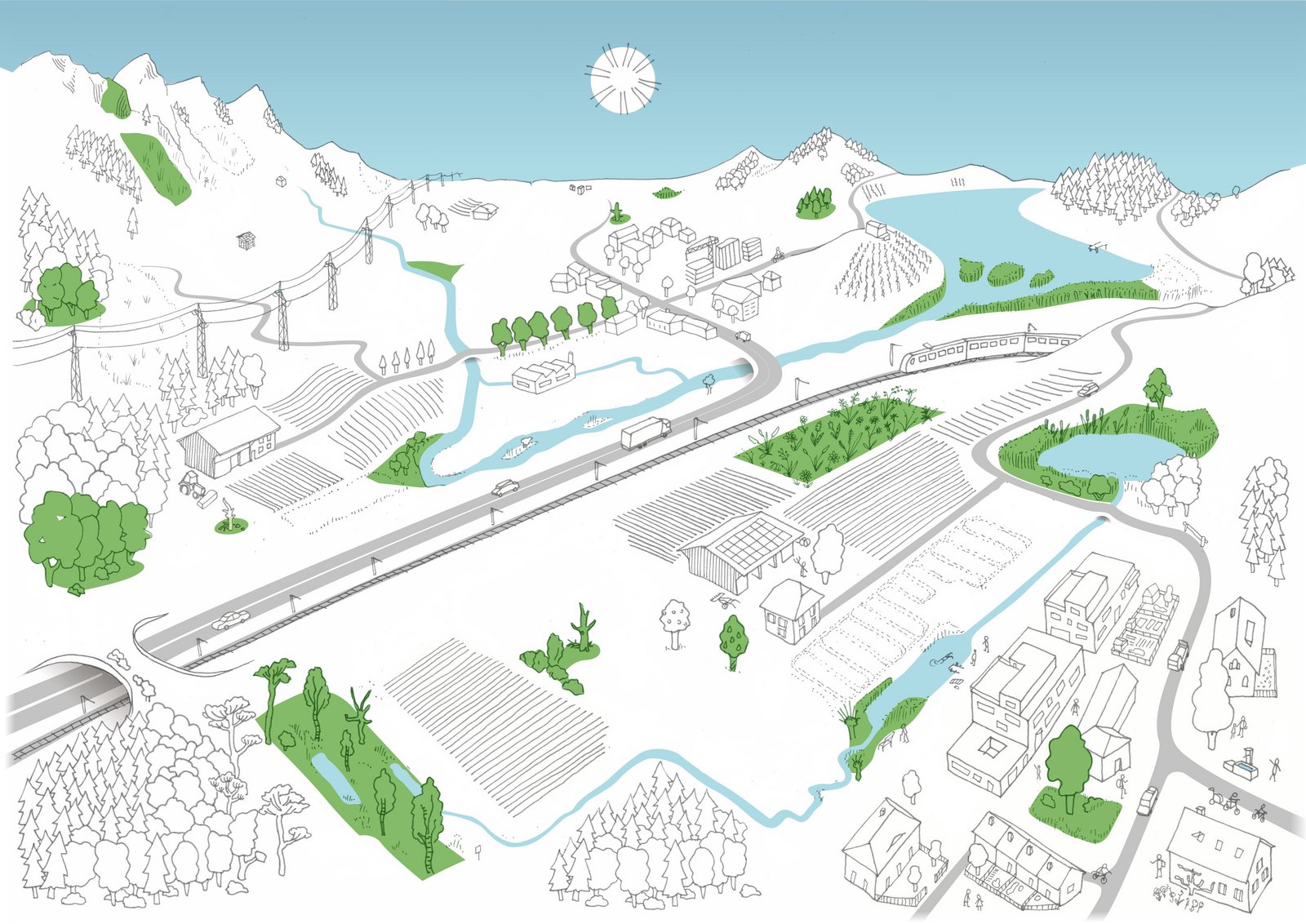

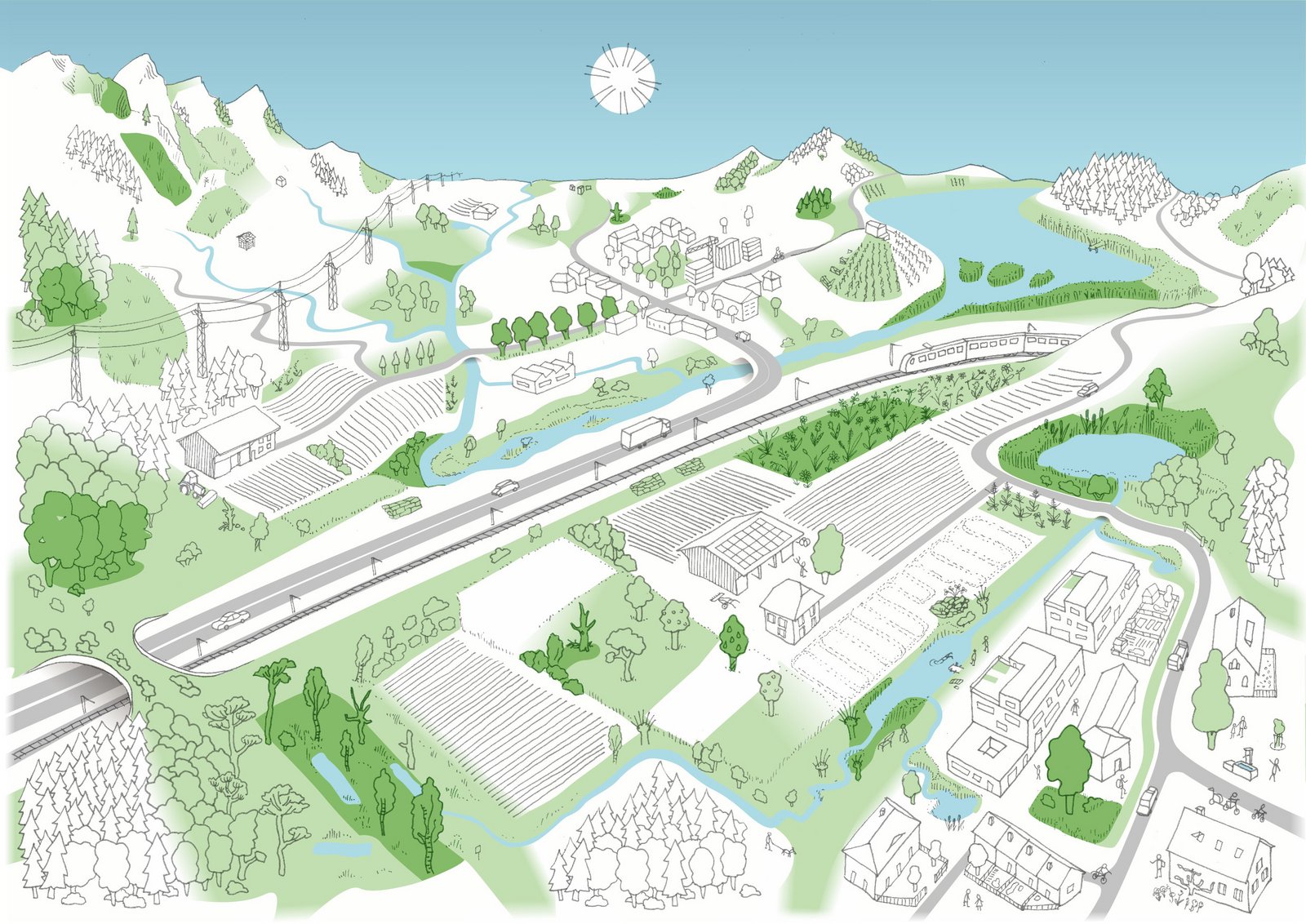

Ausgangslage und Zukunftsbild

Infografik: Valentin Rüegg

1

landesweit

Die Ökologische Infrastruktur deckt alle biogeografischen Regionen der Schweiz ab. Sie wird auf der ganzen Landesfläche gedacht, geplant und umgesetzt.

2

kohärentes Netzwerk

Das Netzwerk besteht aus Flächen, Räumen und Elementen, die für die Erhaltung und Förderung der Biodiversität in der Schweiz von besonderer Bedeutung sind oder werden können. Sie stehen miteinander in Verbindung und sind aufeinander abgestimmt. Das Netzwerk setzt sich aus einem Verbund von Teil-Netzwerken zusammen, die sich auf unterschiedliche Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme (z.B. Wald, Moore, Gewässer, Grünland) fokussieren. Das Vorgehen für die Festlegung der Teilnetze basiert auf wissenschaftlichen/fachlichen Grundlagen. Die gewählten Methoden sind soweit zueinander kompatibel, dass die Teilnetze auf den verschiedenen Planungsebenen zu einem einheitlichen, nachvollziehbaren und zusammenhängenden – also kohärenten – Netzwerk verbunden werden können. Das Netzwerk aus langfristig gesicherten Flächen, Räumen und Elementen muss sich verändernden Bedingungen anpassen können (z.B. infolge Klimawandel, Verdichtungen im Siedlungsgebiet, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Planungsinstrumente und Nutzungen, Sukzession usw.).

3

wirksam, für die Biodiversität wichtig

Das Netzwerk ist dann wirksam, wenn in der praktischen Umsetzung der langfristige Erhalt von Flächen mit natürlichen und naturnahen Lebensräumen mit den entsprechenden Arten gewährleistet ist und die national und kantonal prioritären Arten in ihrem gesamt Verbreitungsgebiet in vitalen, langfristig überlebensfähigen Beständen vorkommen. Diese Flächen, die für die Biodiversität von Bedeutung sind, werden anhand von wissenschaftlichen Kriterien ausgeschieden und entsprechend gemanagt. Ein Monitoring und Erfolgskontrollen zur Umsetzung und Wirkung der Ökologischen Infrastruktur dienen der Rückkoppelung auf operativer, strategischer und politischer Ebene und unterstützen die Qualitätssicherung und Optimierung der Massnahmen.

4

auf nationaler, kantonaler und lokaler Ebene geplant und umgesetzt

Der Ökologischen Infrastruktur liegt eine Konzeption zugrunde, die mittels Vorgaben und Empfehlungen für alle Planungsebenen (national, regional, lokal) ein abgestimmtes, effektives Vorgehen unterstützt. Gleichzeitig besteht Spielraum für regionale und lokale Lösungen, die ein optimiertes Eingehen auf die örtlichen Verhältnisse (z.B. regionale Charakteristiken der Biodiversität, der Nutzungen oder Zuständigkeiten) ermöglichen. Die Ökologische Infrastruktur baut (wenn sinnvoll und möglich) auf bestehenden Planungen und Instrumenten auf. Sie bringt die bisherigen Anstrengungen im Biotop-, Arten-, Prozess- und Landschaftsschutz in Einklang und erhöht dadurch deren Wirkung. Durch ihre Koordinationsleistung zwischen den raumwirksamen Sektoralpolitiken trägt sie zur Lösung von Flächennutzungskonflikten bei und schafft mehr Planungssicherheit und zusätzliche Synergien.

5

einheitliche Kriterien

Kern- und Vernetzungsgebiete (siehe 7 und 8) werden aufgrund ihrer ökologischen Qualität und räumlichen Ausdehnung sowie rechtlicher, raumplanerischer und/oder anderer wirksamer Mittel anerkannt und ausgewiesen. Die Bestimmung der Qualität und Quantität basiert in erster Linie auf den Ansprüchen der prioritären Arten und Lebensräume. Es werden aktuelle Forschungsresultate berücksichtigt.

6

ökologisch und räumlich repräsentativ

Die ökologische Infrastruktur hat zum Ziel, in allen biogeografischen Regionen (siehe 14) die gesamte Bandbreite der charakteristischen Lebensräume und prioritären Arten sowie die ökologischen und evolutionären Prozesse zu erhalten und zu fördern.

7

Kerngebiete

Kerngebiete sind räumlich und rechtlich klar definierte Flächen, die für prioritäre Arten und/oder Lebensräume wichtig sind. Sie bieten den prioritären Arten eine besonders hohe Lebensraumqualität und sind als Reproduktions-, Entwicklungsund Ausbreitungszentren (Quellpopulationen) von grosser Bedeutung. Weil die zurzeit bestehenden Kern- und Vernetzungsgebiete alleine noch keine funktionsfähige Ökologische Infrastruktur ergeben, müssen bereits bei der Planung Potenzialgebiete einbezogen werden.

8

Vernetzungsgebiete

Vernetzungsgebiete sind klar definierte Flächen und Räume, die die Kerngebiete verbinden und die Durchlässigkeit der Landschaft für Tier-, Pflanzen- und Pilzarten gewährleisten. Als Ausbreitungsräume, Trittsteine und Korridore ermöglichen sie die tägliche Mobilität, die saisonalen Wanderungen, die Ausbreitung der Zielarten von einem Kerngebiet zum nächsten sowie die Besiedlung neuer Gebiete und Regionen (z.B. im Verlauf des Klimawandels). Als höchstens extensiv genutzte Flächen bieten sie vielen Arten einen Lebensraum. Künstliche Verbindungselemente wie Grünbrücken, Kleintierdurchlässe, Fischauf- und -abstiege etc. sind spezielle Typen von Vernetzungsgebieten. Weil die zurzeit bestehenden Kern- und Vernetzungsgebiete alleine noch keine funktionsfähige Ökologische Infrastruktur ergeben, müssen bereits bei der Planung Potenzialgebiete einbezogen werden.

9

geeignet im Raum verteilt

Die einzelnen Elemente, Flächen und Räume der Ökologischen Infrastruktur sind bezüglich Verteilung und Anordnung im Raum auf die Verbreitungsmuster und die Ansprüche der Zielarten ausgerichtet. Insbesondere ist der für das langfristige Überleben erforderliche genetische Austausch gewährleistet. Die geeignete Anordnung im Raum kann für Arten, die flächendeckend verbreitet, aber wenig häufig sind, anders aussehen als für Arten, die nur an einzelnen spezifischen Standorten vorkommen, dort aber häufig sind. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Singularitäten oder lokale Besonderheiten, bei denen eine zu starke Vernetzung zum Verschwinden der besonderen Eigenschaften führen könnte.

10

von ausreichender Quantität

Die ökologische Infrastruktur muss den Raumbedarf der einzelnen Zielarten berücksichtigen und genügend grosse Populationen enthalten.

11

von ausreichender Qualität

Die Qualität der Lebensräume muss den Ansprüchen der Zielarten gerecht werden. In Kerngebieten ist das Management auf die Erhaltung und Aufwertung der Lebensraumtypen sowie auf die Bedürfnisse prioritärer Arten ausgerichtet, in Vernetzungsgebieten auch auf die Mobilitätsansprüche prioritärer Arten.

12

biodiversitätsverträgliche Nutzung

Alle Nutzungen bewegen sich so weit wie möglich innerhalb der ökologischen Grenzen. Je weniger biodiversitätsverträglich die Nutzung auf der ganzen Landesfläche ist, desto grösser muss der Anteil an Kern- und Vernetzungsgebieten sein. Landnutzungssysteme dürfen keinen negativen Einfluss auf die Ökologische Infrastruktur haben.

13

Artenförderung

Für Arten, bei denen die biodiversitätsverträgliche Nutzung sowie die ökologische Infrastruktur allein nicht ausreichen, um sie zu erhalten und zu fördern, sind zusätzliche, gezielte und artspezifische Massnahmen notwendig (siehe auch BAFU 2012, Konzept Artenförderung Schweiz). Wichtige fachliche Grundlagen sind die Dokumente, die InfoSpecies erarbeitet hat (Nationale Prioritäten für die Programmvereinbarung der Periode 2020 – 2024).

14

biogeografische Regionen

Einteilung erster Ordnung: Jura, Mittelland, Alpennordflanke, westliche Zentralalpen, östliche Zentralalpen, Alpensüdflanke (Gonseth et al. 2001). Einteilung zweiter Ordnung: Jura und Randen, Hochrhein- und Genferseegebiet, Westliches Mittelland, Östliches Mittelland, Voralpen, Nordalpen, Westliche Zentralalpen, Östliche Zentralalpen, Südalpen, Südliches Tessin (Gonseth et al. 2001).

15

prioritäre und gefährdete Lebensräume und Arten

Prioritäre Arten und Lebensräume: Die Prioritätsbestimmung im Hinblick auf die Erhaltung und Förderung von Arten (BAFU 2011) und Lebensräumen wurde von FachexpertInnen aufgrund des Gefährdungsgrads und der internationalen Verantwortung der Schweiz vorgenommen. Gefährdete Arten und Lebensräume: Die Einstufung als «gefährdet» richtet sich nach den Kategorien und Kriterien der IUCN. Über ein Drittel aller für die Roten Listen bewerteten Arten gelten als gefährdet (Cordillot und Klaus 2011). Von den beurteilten Lebensraumtypen der Schweiz steht fast die Hälfte auf der entsprechenden Roten Liste (Delarze et al. 2016). Welche Arten und Lebensräume bei der regionalen und lokalen Planung und Umsetzung der Ökologischen Infrastruktur im Vordergrund stehen, ist je nach Region unterschiedlich. Besondere Sorge gilt jenen Arten und Lebensräumen, für die die Schweiz eine internationale Verantwortung trägt. Eine grosse Bedeutung haben neben den prioritären Arten auch die charakteristischen, mittelhäufigen Arten in den jeweiligen Regionen. Wichtige fachliche Grundlagen sind dabei unter anderem die schweizerischen und kantonalen Datenbanken zu Artvorkommen.

16

prioritäre und gefährdete Lebensräume und Arten

Prioritäre Arten und Lebensräume: Die Prioritätsbestimmung im Hinblick auf die Erhaltung und Förderung von Arten (BAFU 2011) und Lebensräumen wurde von FachexpertInnen aufgrund des Gefährdungsgrads und der internationalen Verantwortung der Schweiz vorgenommen. Gefährdete Arten und Lebensräume: Die Einstufung als «gefährdet» richtet sich nach den Kategorien und Kriterien der IUCN. Über ein Drittel aller für die Roten Listen bewerteten Arten gelten als gefährdet (Cordillot und Klaus 2011). Von den beurteilten Lebensraumtypen der Schweiz steht fast die Hälfte auf der entsprechenden Roten Liste (Delarze et al. 2016). Welche Arten und Lebensräume bei der regionalen und lokalen Planung und Umsetzung der Ökologischen Infrastruktur im Vordergrund stehen, ist je nach Region unterschiedlich. Besondere Sorge gilt jenen Arten und Lebensräumen, für die die Schweiz eine internationale Verantwortung trägt. Eine grosse Bedeutung haben neben den prioritären Arten auch die charakteristischen, mittelhäufigen Arten in den jeweiligen Regionen. Wichtige fachliche Grundlagen sind dabei unter anderem die schweizerischen und kantonalen Datenbanken zu Artvorkommen.

17

überlebensfähige Bestände

Die prioritären Arten werden so gefördert, dass sie in der Schweiz langfristig überleben und sich evolutionär weiterentwickeln können. Dazu muss in den jeweiligen Regionen eine gemäss aktuellem Wissensstand ausreichende Populationsgrösse vorhanden sein.

18

Entwicklungsansprüche

Die vor Ort getroffenen Massnahmen sind nach den Ansprüchen der im Fokus stehenden Zielart(en) auszurichten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ansprüche an den Lebensraum je nach Art und je nach Lebensphase sehr unterschiedlich sind.

19

Mobilitätsansprüche

Siehe 8 (Vernetzungsgebiete)

20

einheimische Arten

Als «einheimisch» werden Arten verstanden, deren natürliches Verbreitungsgebiet in der Vergangenheit oder Gegenwart ganz oder teilweise in der Schweiz lag bzw. liegt. Hinzu kommen Arten, die in Zukunft ihr Verbreitungsgebiet auf natürliche Weise in die Schweiz ausdehnen (z.B. wärmeliebende Arten aus dem Süden). Die Datenzentren führen für die meisten Organismengruppen regelmässig aktualisierte Listen mit den einheimischen Arten. Diese Listen dienen als Referenz.

21

Funktionsfähigkeit

Funktionsfähig heisst, dass Populationen von prioritären Arten in den Lebensräumen langfristig überlebensfähig sind und das Netzwerk den angestrebten Beitrag an den Erhalt der Biodiversität und der Ökosysteme in der Schweiz leistet.

22

Regenerationsfähigkeit

Die Ökologische Infrastruktur ist so konzipiert und umgesetzt, dass die Resilienz der Ökosysteme gewährleistet ist (d.h. ihre Fähigkeit, sich nach Störungen rasch wieder zu regenerieren und die zentralen Funktionen aufrechtzuerhalten).

23

verändernde Rahmenbedingungen

Die Ökologische Infrastruktur ist so aufgestellt, dass neue Entwicklungen (z. B. weiterentwickelte Agrarpolitik, Siedlungsentwicklung, neue Forschungsresultate, neue Schwerpunkte in der Politik, Klimawandel) in Bezug auf die Biodiversität aufgefangen bzw. genutzt (Win-win-Situationen) werden können.

24

Klimawandel

Siehe 23. Biodiversität kann sich aufgrund des Klimawandels zum Teil irreversibel verändern, wobei indirekte Wirkungen über Veränderungen in anderen Bereichen (z. B. Landnutzung) voraussichtlich besonders relevant sein werden: a) Veränderungen der jahreszeitlichen Entwicklungen und Wachstumsperioden in der Tier- und Pflanzenwelt; b) Veränderung der Interaktionen zwischen den Arten; c) Veränderungen des Verbreitungsgebiets, der Verteilung und Häufigkeit von Lebensräumen, Arten und Populationen; d) Aussterben von Arten; e) Einwandern / Einschleppung von neuen Arten; f) Beeinträchtigung von Ökosystemleistungen; g) Veränderung Lebensräume (z. B. Zusammensetzung der Artengemeinschaften, Prozesse, Strukturen)

25

Mindestens 17 % Kerngebiete

Die Zahl 17 % für die Fläche der Kerngebiete wird explizit vom Aichi-Ziel Nr. 11 gefordert. Es handelt sich um einen international und politisch breit abgestützten Mindestwert. Die Aichi-Ziele (Aichi Biodiversity Targets) für den weltweiten Artenschutz wurden im Jahr 2010 in Nagoya (Präfektur Aichi) bei der Verabschiedung des Strategischen Plans zur Umsetzung der Ziele der UN-Konvention zur Biodiversität von 1992 formuliert. Gemäss dem Ziel Nr. 11 sind mindestens 17 Prozent der Landesfläche durch effektiv und gerecht gemanagte, ökologisch repräsentative und gut vernetzte Schutzgebietssysteme und andere wirksame gebietsbezogene Erhaltungsmassnahmen geschützt und in die umgebende Landschaft integriert. Die Schweiz hat sich wie die anderen Vertragsparteien der Biodiversitätskonvention verpflichtet, die Aichi-Ziele zu erfüllen.

26

einen Drittel Kern- und Vernetzungsgebiete

Der Wert basiert auf dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Gemäss einer Studie des Forum Biodiversität (Guntern et al. 2013) braucht es für die Erhaltung der Biodiversität in der Schweiz gesamthaft eine Fläche von mindestens einem Drittel der Landesfläche. Zwischen Regionen und Lebensräume bestehen dabei Unterschiede.

27

ökologische Korridore im benachbarten Ausland

Die Ökologische Infrastruktur schliesst möglichst (und soweit zielführend) an das Natura 2000-Schutzgebietssystem der EU und weiteren Biotopverbundsystemen der Nachbarländer an und berücksichtigt die internationalen Zielsysteme und Vereinbarungen.

28

funktional verbunden

Die Elemente der Ökologischen Infrastruktur stehen so zueinander in Verbindung, dass die Vernetzung den Mobilitätsansprüchen der Zielarten gerecht wird und der genetische Austausch zwischen den Teilpopulationen gewährleistet ist.

29

raumplanerische Instrumente

Die Ökologischen Infrastruktur hat eine hohe Bedeutung in der Raumordnungspolitik der Schweiz. Sie hat den gleichen Stellenwert wie die Grauen Infrastrukturen (z. B. Strassen- und Eisenbahnnetz, Rohrleitungen, Stromnetz) und verfügt über einen Sachplan. Die Raumplanung spielt bei der Umsetzung der Ökologischen Infrastruktur eine Schlüsselrolle. Deren Instrumente der behördenverbindlichen und eigentümerverbindlichen Planung und Festlegung kommen beim Aufbau und Betrieb der Ökologischen Infrastruktur zur Anwendung. Die auf die Ansprüche der Lebensräume und Arten ausgerichtete Pflege und Nutzung in den Teilflächen der Ökologischen Infrastruktur muss langfristig gesichert sein: in den Kerngebieten mittels rechtlichem, grundeigentümerverbindlichem Schutz, der die zielgemässe Pflege bzw. Nutzung sicherstellt; in den Vernetzungsgebieten zumindest mit Richtplaneintrag und langfristigen Verträgen.

30

umgehend

Mit Planung und Umsetzung muss sofort begonnen werden. Die langfristige Finanzierung ist zu sichern. Spätestens 2040 muss die Schweiz über eine vollständige und funktionierende Ökologische Infrastruktur verfügen.

31

sektorübergreifend

Aufbau und Betrieb der Ökologischen Infrastruktur sind als ein Gemeinschaftswerk aller wichtigen raumwirksamen Sektoralpolitiken konzipiert. Diese sichern gemeinsam auch die langfristige Finanzierung.

32

Leistungen der Ökosysteme für Gesellschaft und Wirtschaft

Wichtige Leistungen, zu denen die Ökologische Infrastruktur beiträgt, sind insbesondere: a) Erholung durch städtische Grün- und Freiräume sowie Nah- und Fernerholungsräume; b) Identitätsstiftung durch schöne und charakteristische Landschaften (Natur- und Kulturerbe); c) gute Luftqualität; d) Schutz vor Lärm; e) Versorgung mit sauberem Trinkwasser; f) Schutz vor Naturgefahren; g) gutes Lokalklima; h) Bestäubung und Schädlingsbekämpfung; i) langfristig fruchtbarer Boden; j) genetische Ressourcen und biochemische Wirkstoffe; k) Natur als Ort der Bildung (Natur als Spielplatz, Erlernen von ökologischen Zusammenhängen); l) Erhaltung und Förderung der charakteristischen Landschaften der Schweiz in ihrer Vielfalt, Schönheit und Eigenart

33

Landschaftsqualität

Gemäss dem Merkblatt «Kantonale Landschaftskonzeption und kohärente Landschaftsqualitätsziele» (BAFU 2015) ist Landschaftsqualität ein Zustand der Landschaft, der sich auf ihren spezifischen Charakter (also die Eigenart, Vielfalt und Schönheit) abstützt und gesellschaftliche Ansprüche an die Landschaft einbezieht. Die Qualität einer Landschaft lässt sich über ihre ökologischen, ästhetischen, kulturellen, wirtschaftlichen und emotionalen Elemente und Werte definieren. Eine hohe Landschaftsqualität ist vorhanden, wenn der Landschaftscharakter und ihre besonderen Werte gut ausgebildet sind und die multifunktionalen Landschaftsleistungen nachhaltig erbracht werden.

34